【講義内容】

これまで多くの受講生に対して徒手療法の指導を行ってきましたが、その中で「〇〇の症状に悩んでいます。どのようなアプローチや徒手療法をすれば良いですか?」という質問をよく受けます。この質問に対して、私は必ず「理学的所見と病態をどのように捉えていますか?」と問い返します。しかし、多くの場合、「分かりません」や曖昧な返答が返ってくることがほとんどです。

セラピストとして徒手療法の技術を向上させたいと思う方が多いのは理解できますし、技術を高めれば症状を改善できると考える方も多いでしょう。しかし、実際には、治療技術以上に重要なのは病態鑑別です。確かに徒手療法を行うための触診技術を磨くことは大切ですが、私自身、実際に臨床で行っている治療方法は、主に2つしかありません。

これまでの1-1では、痛みのある組織に適切な治療を行う重要性を解説し、1-2では痛みと拘縮の関係性を示しながら、各組織に生じる拘縮の評価と治療法について説明しました。

本セクション1-3では、私が実際に臨床で用いている具体的な徒手療法とその生理学的な背景を解説します。私が行っている徒手技法は2つです。1つは筋肉の収縮を利用して組織間の滑走性を促進する手技、もう1つはセラピストが直接的な徒手刺激を加えて組織間の滑走を促す手技です。

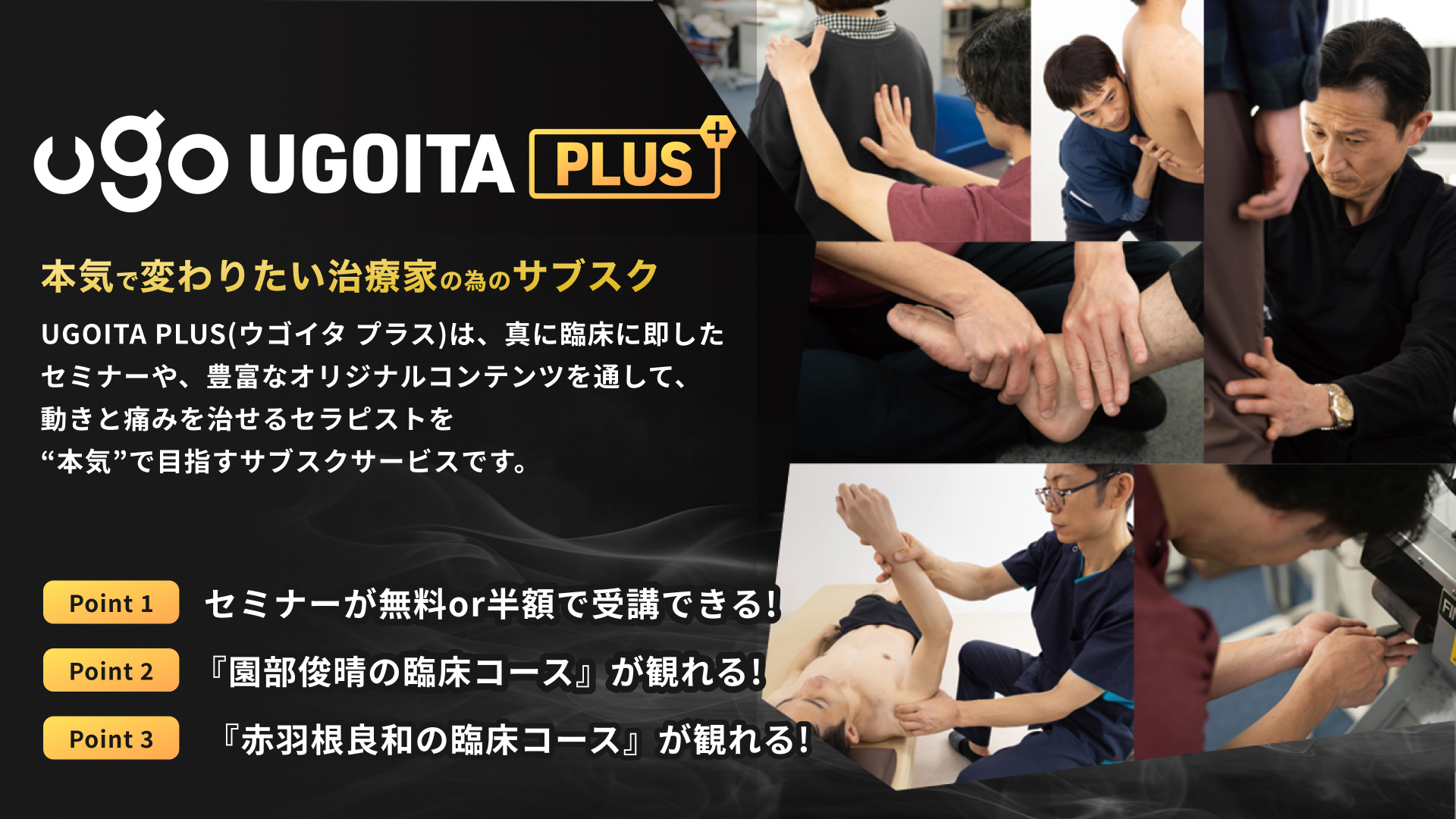

これらの手技を適切に用いるためには、背後にある生理学的なメカニズムを理解することが欠かせません。生理学的な理解を深めることで、各病態に対して効果的な徒手療法を展開できるようになります。本講義では、この2つの徒手操作の詳細と、それぞれに関連する生理学的メカニズムについて具体的に解説します。また、本講義では、これらの徒手操作をより理解していただくために、映像を通じて、手技の手順やポイントを視覚的に確認しながら学ぶことで、技術を習得できるようサポートします。

【カリキュラムの特徴】

①私が臨床で行っている2つの徒手操作

②筋収縮を用いた滑走操作の生理学的機序

③徒手的滑走を持ちた滑走操作生理学的機序

④2つの徒手操作の方法(実技)