脛骨神経がカギ!

膝伸展制限の持続的効果を追求

膝伸展制限。

即効性はあるが、 翌日には持続しない。

これは臨床家における永遠の課題でしょう。

これまでの実技セミナーでも、 膝伸展制限の影響がしばしば取り上げられてきました。

半膜様筋、下腿三頭筋の内側頭、膝蓋下脂肪体、後方関節包などの治療が行われ、

その効果は即座に現れ、 患者がベッドに膝をつけるようになります。

しかし、翌日には可動域が元に戻ってしまう。

今回の講師である宮田先生も、

入院患者さんや外来患者さんを診る中で同じ悩みを抱えていたそうです。

ある日、神経と筋肉をユニットとして考えるようになり、

これまで解決できなかった伸展制限を改善できるようになったり、

より持続効果を得ることが できるようになったそうです。

では、なぜ筋肉だけにアプローチすると持続効果が得られないのでしょうか?

それは、神経にもゆとりが必要だからです。

神経に伸張刺激が生じると、支配神経の筋肉に筋スパズムを引き起こしてしまいます。

もちろん筋スパズムを解消することは、可動域を改善するために不可欠です。

しかし、それと同時に神経に対するアプローチも重要です。

今回のゴールドセレクトでは、 膝伸展制限を脛骨神経から紐解くをテーマに、筋肉と神経をユニットとして捉える重要性についてお話してくれます。この映像を通じてエコーと末梢神経の重要性を理解できるようになるでしょう。

ログインフォーム

ゴールド会員としてログインすると視聴コンテンツがページ下部に表示されます。

5月のUGOITAゴールドセレクト

【公開期間:2024年5月1日〜2024年6月30日】

膝伸展制限を脛骨神経から紐解く

脛骨神経がカギ!膝伸展制限の持続的効果を追求

【TOPIX(一部)】

- 膝伸展制限と脛骨神経との関係

- 膝伸展制限の評価と治療

- HHD

- 腓腹筋と脛骨神経の関係とモビライゼーション

- 脛骨神経の伸張操作

- 脛骨神経のスライダーテクニック

- 膝の関節運動に基づいた可動域訓練

- 映像時間:42分

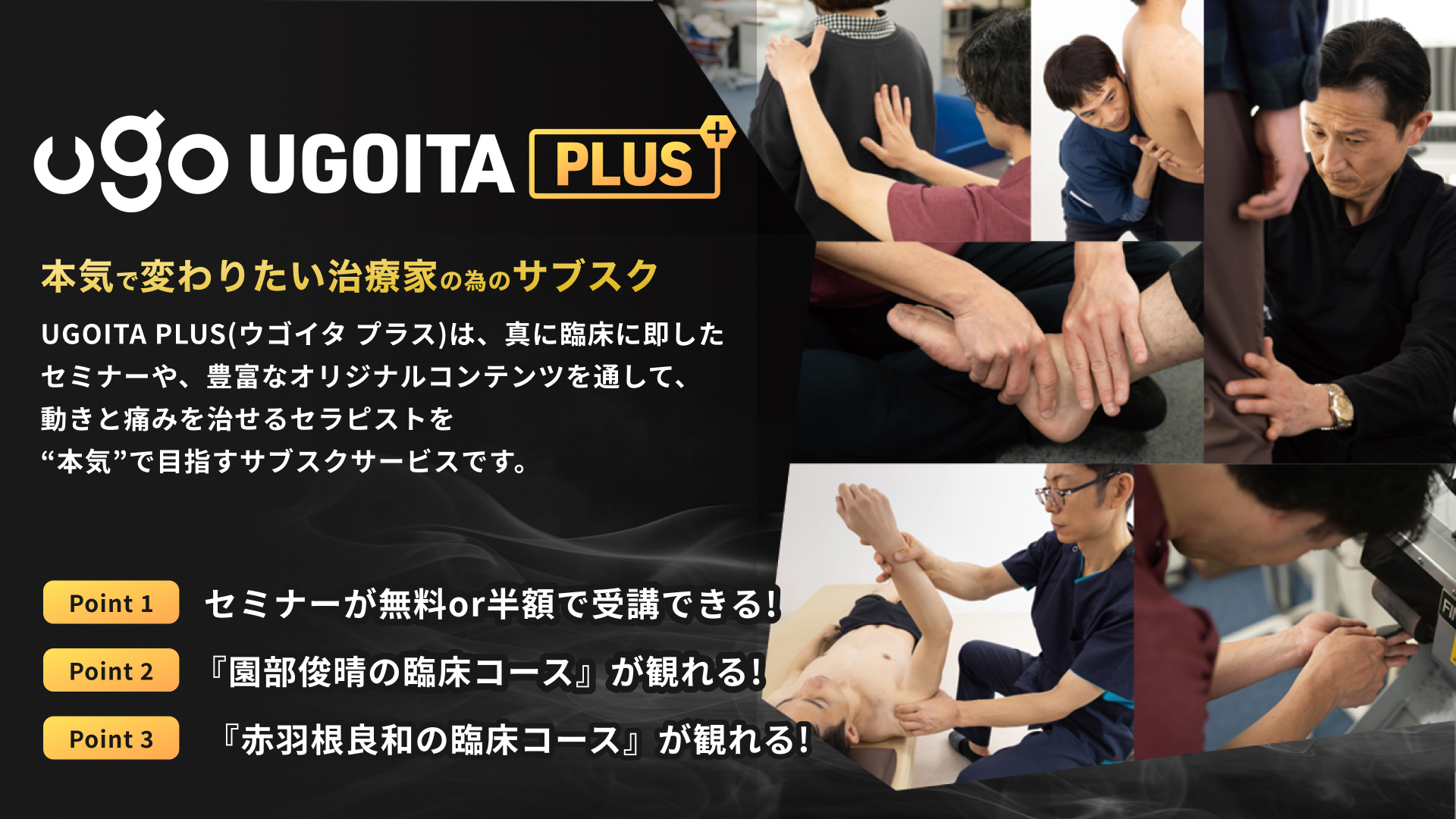

- 利用資格:UGOITA PLUS ゴールド会員

宮田 徹

相模原協同病院リハビリテーション室 主任/理学療法士

【学歴】

平成18年3月順天堂大学スポーツ健康科学部健康学科卒業

平成22(2010)年3月専門学校社会医学技術学院夜間部理学療法学科卒業

平成27(2015)年3月首都大学東京(現東京都立大学)人間健康科学研究科人間健康科学専攻ヘルスプロモーションサイエンス学域修了

【職業歴】

平成22年4月神奈川県厚生農業協同組合連合会 相模原協同病院 医療技術部 リハビリテーション室 入職

令和元年7月神奈川県厚生農業協同組合連合会 相模原協同病院 医療技術部 リハビリテーション室 主任(現職)

【免許】

理学療法士 2010年3月

認定理学療法士(スポーツ)2018年

※視聴期間になると下記に動画が表示されます。